プロ野球選手は、学生やアマチュア時代にそのチームの4番だったりエースだったりした人が多いと思います。しかしその一流の集まりであるプロに入ったら、そうでもなくなります。自分がそう思っていても、広く世間から見たらそうでもないことは多々あります。自分が果たすべき役割、そしてそれは実は最も自分に向いている役割は、なかなか自分では分からないものです。

私自身、研究者として何とか今まで生きてこられていますが、研究の世界で自分はどういうポジションであるべきかを考え、また悩んだりしてきました。

実験は昔から好きだったので、学生時代は座学そっちのけで実験ばかりしていました。「少しは考えろよ」と言われるくらい。その反面、理論に対しては引け目を感じていました。実験は所詮理論の婢だと、劣等感を抱いていました。現象を数式で埋め尽くす姿に、届かない憧れを抱いていました。

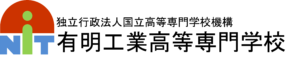

しかし以前にも紹介したように、以下の言葉に衝撃を受けました。

「実験は発見を可能にする技術であり、証明するための道具ではない」

と。

理論というのは、実は世の中の森羅万象を隈なく説明できるものではなく、人が理解できる限られた範囲における澱みのないモデルの上に成り立つものです。Maxwell方程式が余りにも鮮やかに電気・磁気・光現象を導くので、全てが理論で解決できると思いがちです。

実験とは、新しい何か、すなわち人が到達したことのない森羅万象の一つを明らかにすることです。決して理論の証明のためのピースの一つとして、その支配下にあるものではないということです。実験という作業を通じて対話する自然は、最高の教師です。

自分の数少ない研究業績を振り返ってみると、大げさに言えば、「世の中に先鞭をつける」実験結果を出してきたと思います。

今は電気磁気学の理論を壇上で講義していますが、元来は実験化学者です。化学とは、具体的な物質(モノ)を通じて世の中に新たな価値を提供する学問です。しかし現在は、一般的なフラスコを持っているイメージの化学の世界からはちょっと離れた場所にいるので、実験「科学」者ですね。

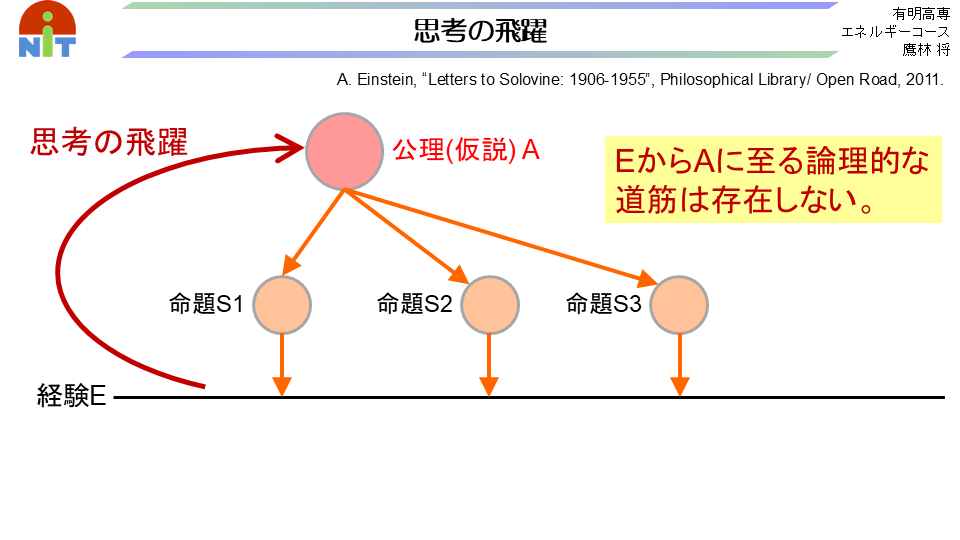

↑の衝撃よりも前に、招待講演を受けた際に作ったスライドがあります。アインシュタインの有名な「思考の飛躍」の話です。論理の飛躍ではありませんよ。既存の理論から必ずしも公理(仮説)Aをつくることはできないということです。そこはニュートンの貝殻拾いのたとえ話の如く、経験E、すなわち実験を地道に積み重ねることです。

今更ながら、自分ができること、自分が果たすべきことが少し分かってきた感じです。

ライフがゼロと、甘えてばかりではいられませんね。さあ、今日も実験だ!!

Views: 87