ようやく風邪も明けてきました。体調を崩して何もしないでいると、色んなことを考えます。

インターネットを通じて、各自の意見がメディアを介さずに自由に披露できるようになりました。インターネットは既存オールドメディアによる情報操作、いわゆる洗脳から人々を解放した反面、自己顕示欲を煽る側面もあり、度が過ぎた内容で社会的地位を失う人々も見受けられます。

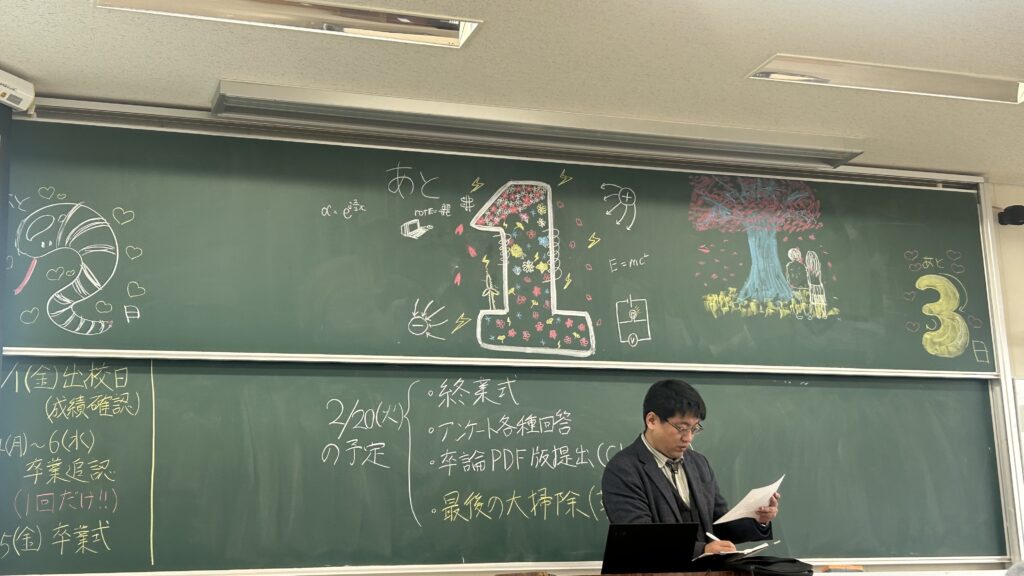

このホームページを立ち上げて、4年半が過ぎました。元々は当時人気のなかった所属するEコースの打開策として、入ったばかりの私なりに考え出したものです。有明高専は総合学科制で、2年生後期から専門コース分けとなります。このようなシステムを採っている以上、コース毎に人気の良し悪しは出てくるのは必然です。ならば切磋琢磨していけば良いだけの話です。人気がなくても志ある学生さんは少ないでしょうが必ずいますので、彼らに対して粛々と成すべきことを成しておけば良いだけとは思うのですが、現実にはそうも言ってられないようです。

当初はコースのホームページに間借りしていたのですが、お気に召さない方々から自分で独立して行うように言われました。何もしないのに文句だけ言う人は、どこにでもいるものです。何事に対しても、チャレンジすれば何かしらの損失は出ます。しかしその損失にばかり目を向けていたら、何もできません。

「なんやこいつら!!」と何苦楚の精神でこのホームページを独立させました。このホームページは、完全私費で運営しており、一切の公費は入れていません。良い機会なので、自分の考え・思いを披露し伝えてきました。同時にそれらを自分自身でも整理してきました。何のために教育するのか、何のために研究するのか、そして今後どうしていきたいのかと。自己顕示と言われれば、確かにそうです。

Continue reading →Views: 116