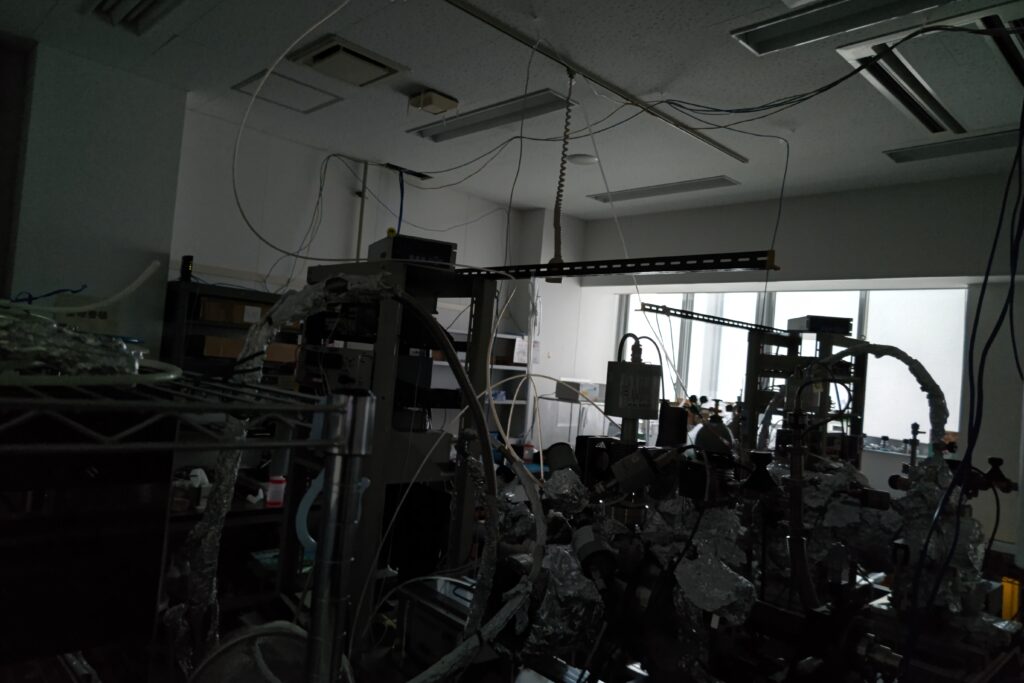

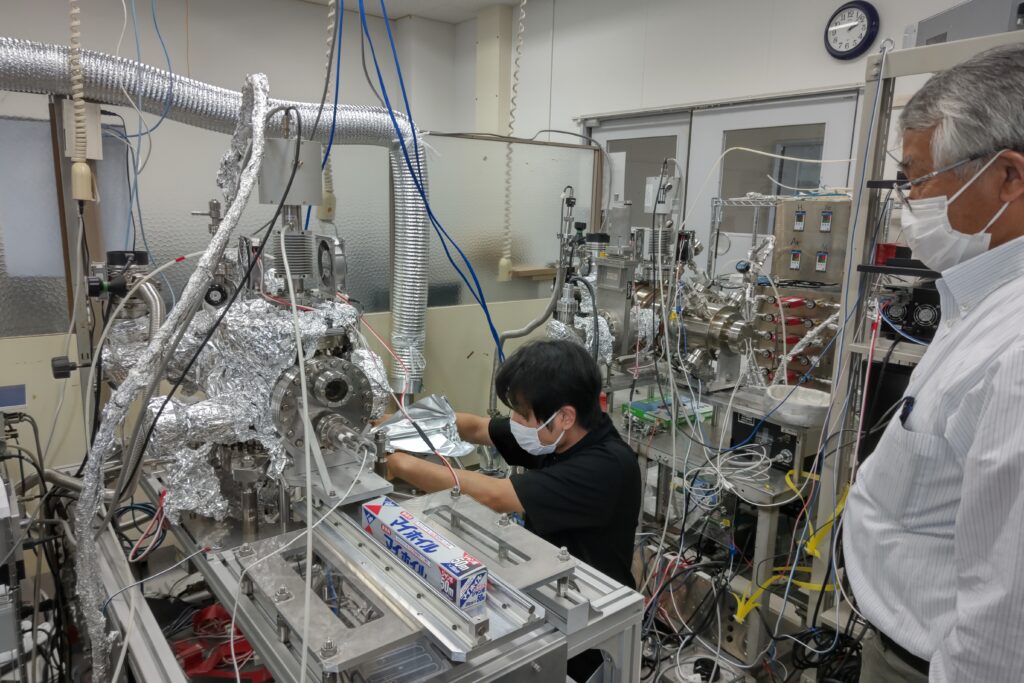

12/7(水)はクラスマッチでした。担任として、学生達が楽しみ頑張っている姿を写真に収めつつ、一方でドライポンプ(Dry Pump, DP)に関するオンライン講演会を聴講していました。

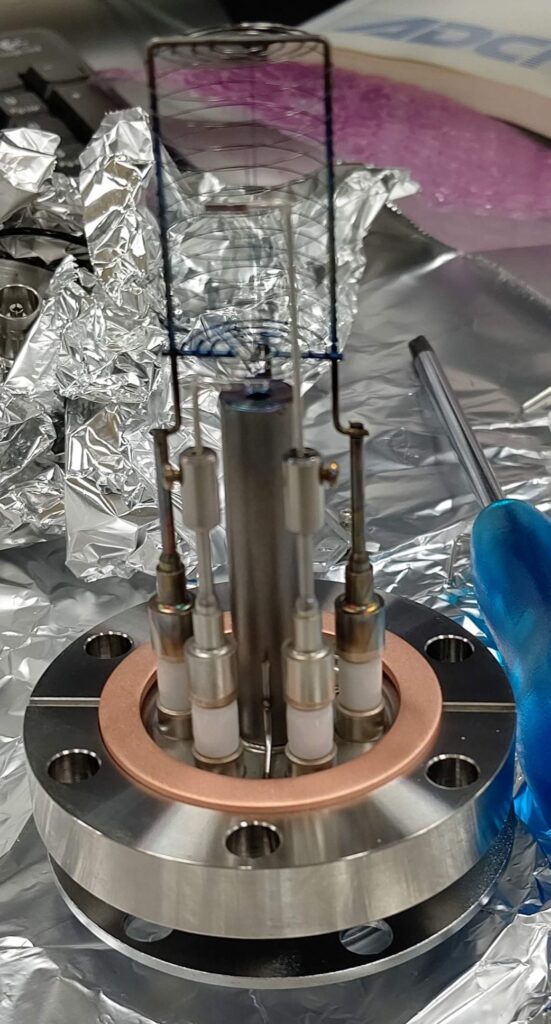

私が無知だったのか、最近のDPの進化は著しく、その性能はロータリーポンプ(Rotary Pump, RP)と遜色ありません。RPはオイルの逆流が懸念材料なものの、歴史が古く、安価で安定な性能です。ですから、これまでDPをさほど注視してきませんでした。パワーがあるものはうるさいし、まあ、真空デシケーター用かなと。

しかし過日のIVC-22での企業展示とその説明を受けて、最近のDPの高性能さと静音に衝撃を受け、勉強し直すことを決心した次第です。スミマセン。

ただし、価格はRPの3倍ですね。う~ん、お金があればナー・・・。

Views: 22