連帯責任、それはチームの誰かが犯したミスを全体で責任を被ることです。この語を好きという人はまずいないと思います。現在では諸悪の根源みたいな扱いをされて、教育現場でも忌避されていることかと思います。しかし、連帯責任は本当に悪なのでしょうか?

企業など組織で不祥事が起きると、世間から叩かれます。実際に不祥事を犯しているのは、組織の中の極少数というのが殆どの場合かと思いますが、組織丸ごとまとめて叩かれます。

「組織には良い人もいるんだよー」とは、お約束のコメントの一つです。

そう、結局世の中は組織単位で動いているんですよね。犯した個人を特定することはできるはず、科学技術の発達した現代なら造作もないことかと思いますが、人間の思考回路というのは自ずと単純を求めます。いくら科学技術が発達しても、人間は人間のままです。煩雑な個人や小グループの理解よりも、その大きな元組織を叩いた方が楽だからです。

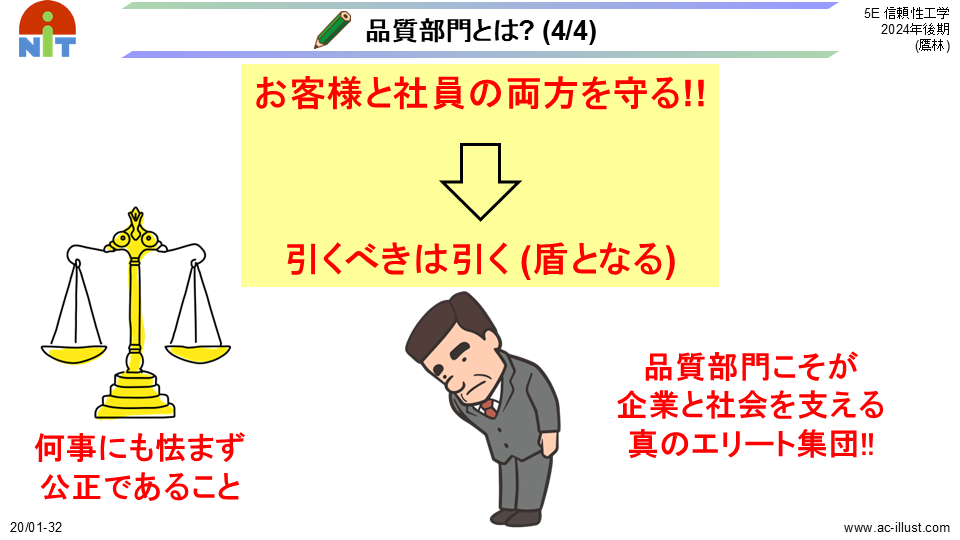

そこで全ての盾となる品質部門の出番があるわけです。新入社員では到底務まりません。

未来を担う若人が集まる教育現場は、社会の縮図です。ならば、教育から社会を変えていけば良いではないかという発想に至ることがあります。しかしそれは歴史が証明しているように、危険な発想です。そうではなく教育とは、現実社会と折り合いを付けながらまた協調しながら、漸進的に社会を良くしていく地道な作業だと思います。その意味でも、企業とのコミュニケーションは必要不可欠です。

Continue readingViews: 215