11月も半ばを過ぎました。年度末までに消化しなければならない予算枠について、決算に向けての整理が必要な時期になりました。幸い今年度は資金が潤沢でして、消化しなければならない予算枠、来年度以降も使える予算枠と多くの選択肢があります。ただし、専属の秘書さんも会計担当者さんもいなくて、一人で事務処理しているものですから、未整理が貯まってきています。そこで事務方の助けを借りつつ、数字とにらめっこしています。

つい昔の「いや、もうどうしよう・・・」という何もない日々に比べれば、随分楽になりました。予算を稼ぐのは、研究室主催者として一番の仕事です。どんなに綺麗事を言っても、お金がなければ研究も何もできません。学生さん達を学会に連れて行くこともできません。

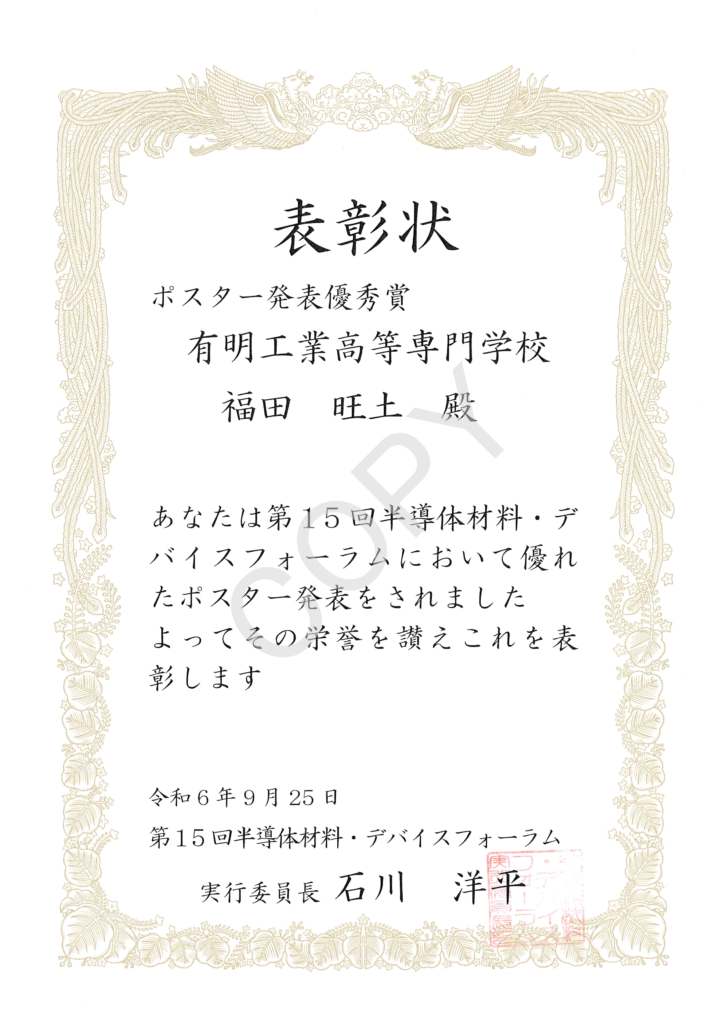

研究設備もさりながら、こういう高等教育機関で研究室を主催するにあたって最も大事なことは、「学生さん達の可能性を開花させる」ことだと思います。そう、以前にも書いたように、教育とは、「何人であれ、その者が活きるように導くこと」だと思います。

Continue readingViews: 48