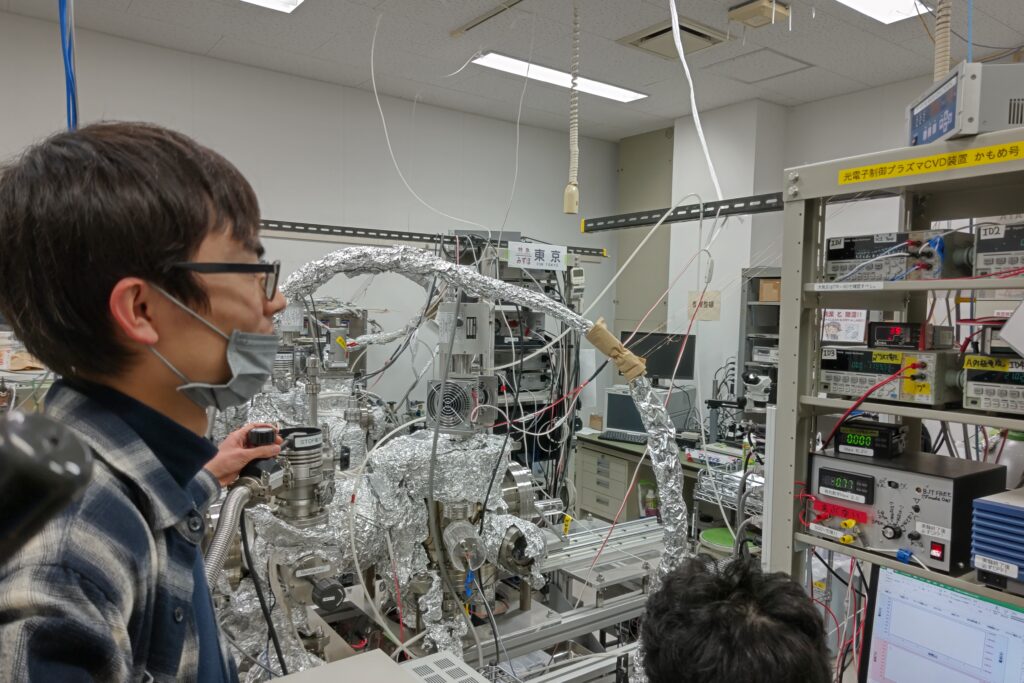

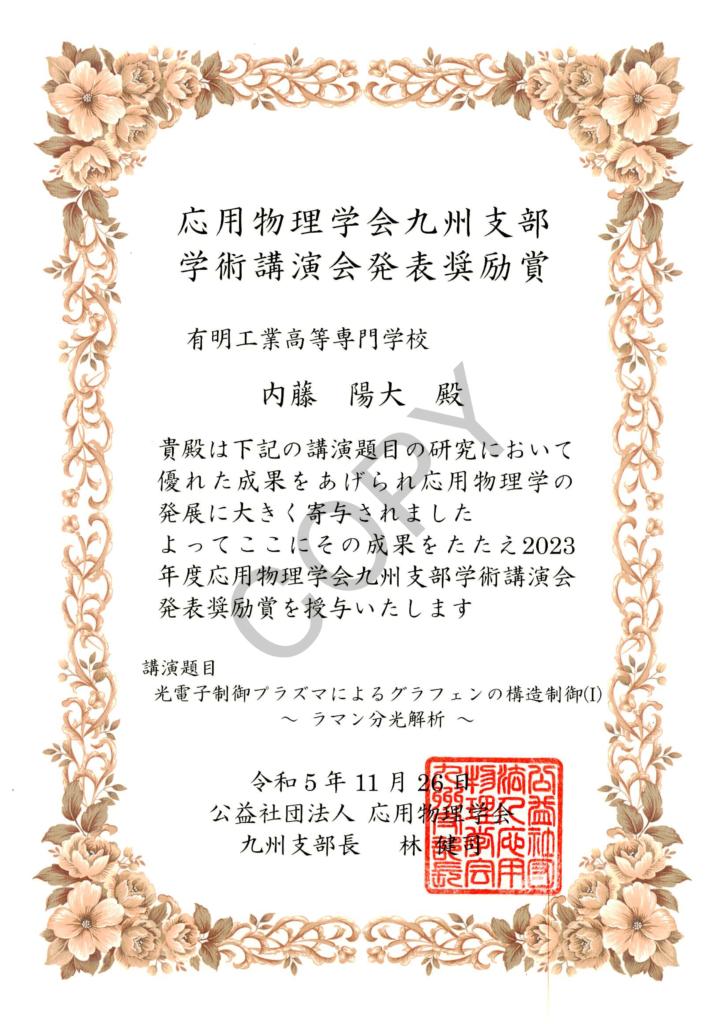

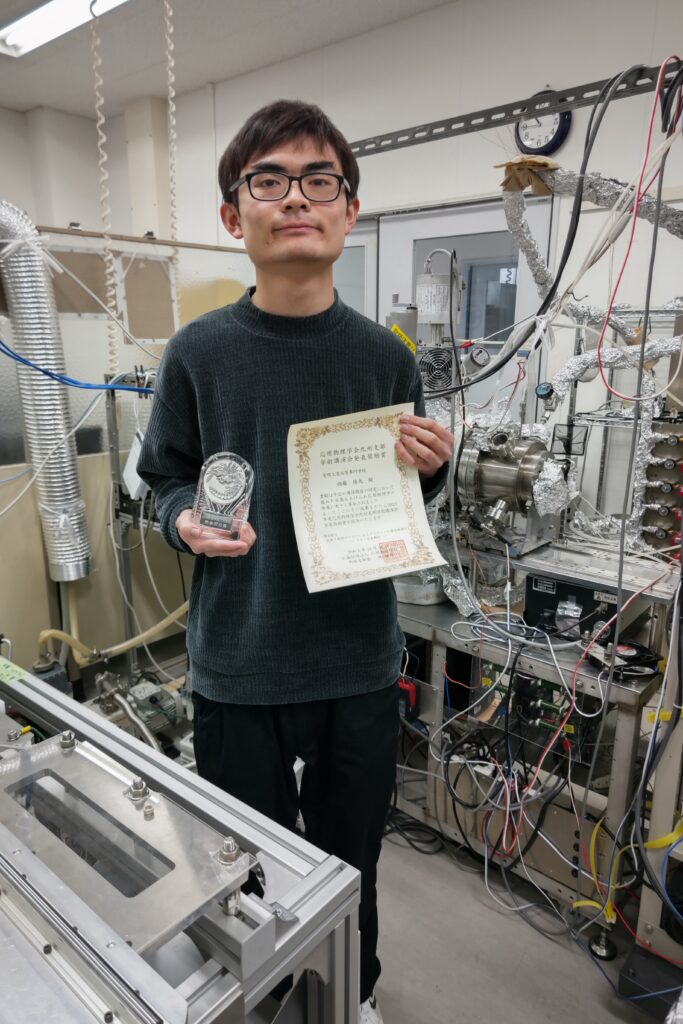

2/9(金)、岡山理科大学 フロンティア理工学研究所 中谷 達行教授研究室の大学院博士後期課程学生である今井 裕一さんと福江 紘幸さんの博士論文公聴会に参加してきました。中谷先生には20年来お世話になっており、人生の恩人の一人です。今井さんと福江さんにも同じく長年お世話になっており、特に福江さんには深く共同研究の繋がりがあります。

博士論文公聴会とは、博士後期課程を修了して博士号を得るために必要な、いわゆる卒論発表会の一つです。ただし、名前が「公聴会」と別名になっているように、修士以下の発表会とは全く別の厳しいものです。時間は一般的に発表40分・質疑20分の計60分です。修士では長いところでも15分・10分だと思いますから、公聴会は倍以上と格段に長くなっています。この長さに対応するためには、事前に修了要件ともなっている学術論文を数報出版しておかないとなりません。つまり、公聴会開催自体へ辿り着くのもまた非常に厳しいものとなっています。

本科卒業で准学士号、専攻科修了もしくは編入先の大学卒業で学士号です。その後どこかの大学院へ進学して、2年で修士号、さらに3年で博士号です。ただし、3年で博士号が取れる保証はありません。授業単位だけを揃えた「満期退学」では、博士とは見なされません。

ちなみに私の時はどうだっかというと、人生で初めて「精根尽きる」を実感しました。質疑では初っぱなに「その研究意味があるの?」という大谷翔平投手顔負けの剛腕ストレートが飛んできて、窮したものです。その後の打ち上げでは、もう声が出ませんでした。博士後期課程から研究室を移り、核となるデータが出たのが2年生(D2)の10月です。今でもその驚きを覚えています。それから残り1年半で要件であった第一著者3報を仕上げました。100%出し切ったと言えます。

このように、公聴会をくぐり抜けて博士号を取った人には、高い社会的地位が約束されます。私もその苦労を身に染みて知っていますので、博士には敬意を払います。日本ではまだまだですが、海外で”Mr. Takabayashi”と”Dr. Takabayashi”では扱いが雲泥の差です。

日本の世の中では大学名でマウントを取ってくる人が多数いますが、博士の立場からすれば全く馬鹿馬鹿しいものです。博士号を得ているか、得ていないかだと思います。

Continue reading →Views: 144