近年の高専は「高度化」と称して、研究レベルの向上、それに伴う教育の更なる向上を図っています。創造工学科2年次のコース選択に際しての学生アンケートの中にも、研究力について問いたいという内容のものが数多く含まれています。

高度化は、従来の高専業務の上にプラスされるものです。ですから研究を深めていくことは、教員にとっては大きな負担になります。そのため従来の教育・管理システムの改善が急務ですが、なかなか事はすぐに変えられるものではありません。そこで自分のできる範囲で、業務を整理・効率化し、研究の時間を創っています。もちろん、このような整理や効率化は授業等の従来業務を決して疎かにするものではありません。「小人閑居して不善を為す」です。忙しいときほど、時間は創れるものです。

鷹林研究室は「世界で闘える研究室」でありたいと思い、時間を割いています。学生さん達はせっかく研究室で多くの時間を割くのですから、彼らを世界に羽ばたかせたいと思っています。それは何も慈悲ではなく、私にとっても大いに勉強になることです。

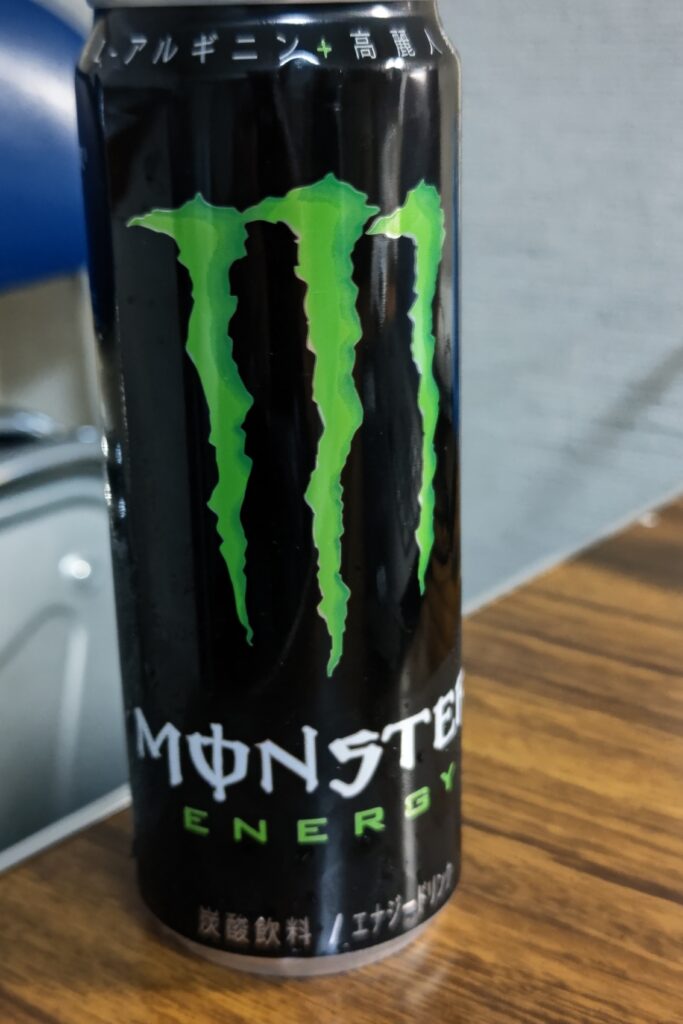

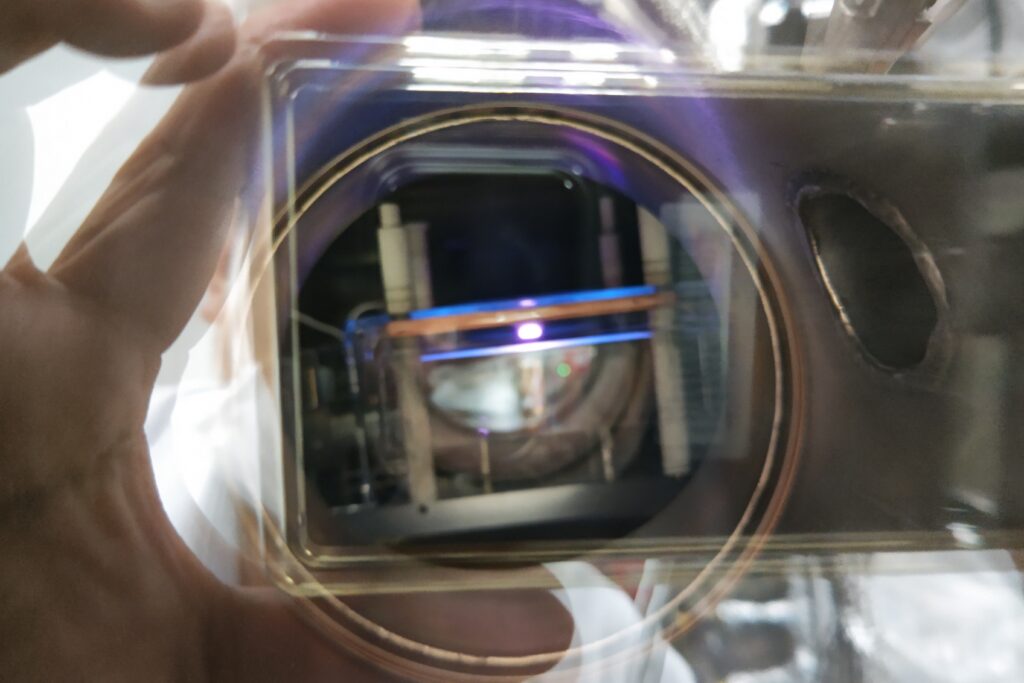

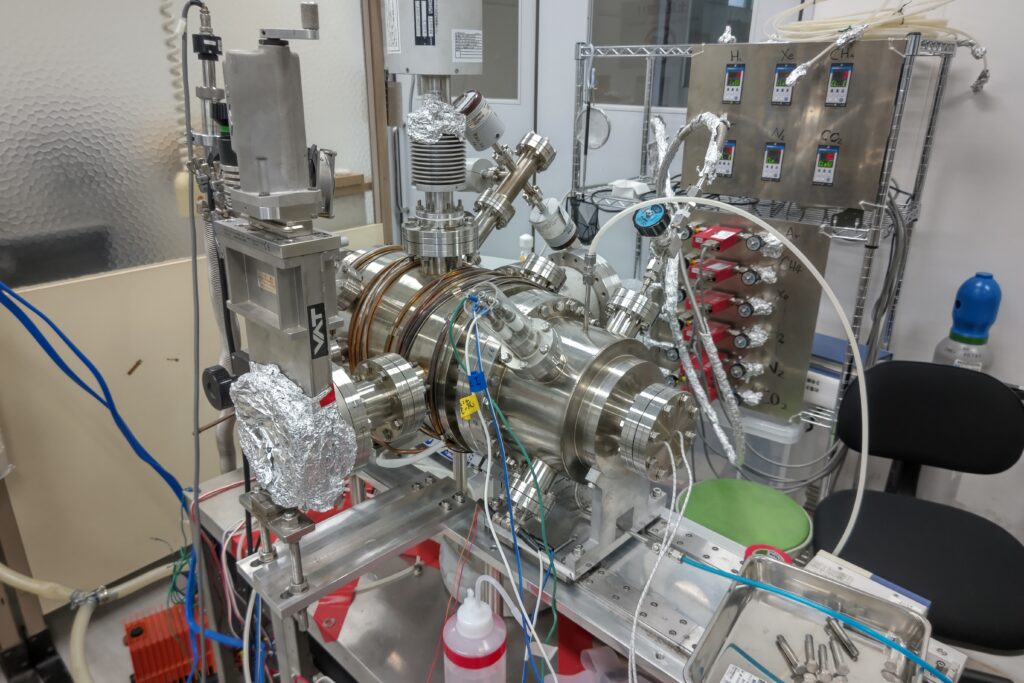

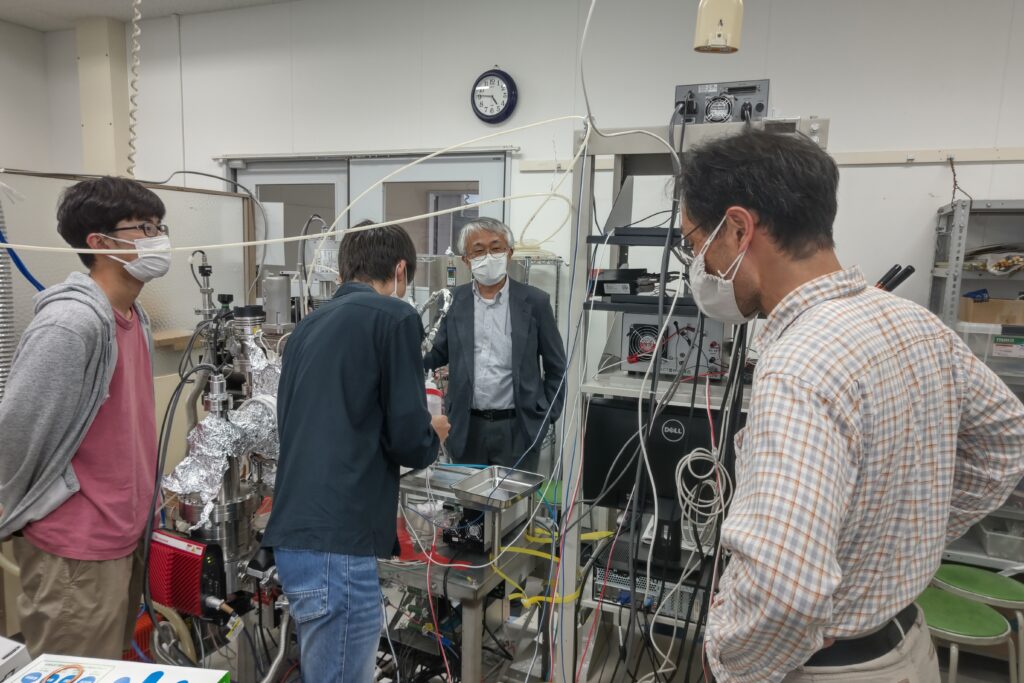

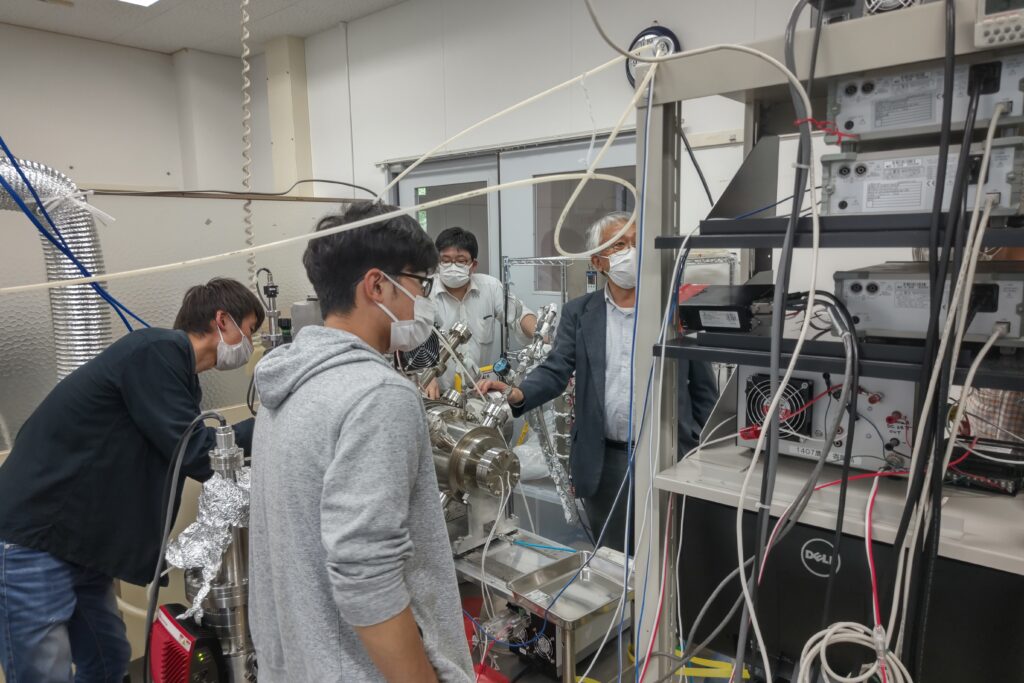

メインのCVD装置も移設できましたので、実験研究に割く時間が増えて勤務時間は延びました。夕方になると、教員室での事務仕事はさておき、研究室に籠もって何かしています。最近では、21時までには帰宅しようと思うスケジュールです。朝は8時前に来ますから、えーっと、13時間労働ですかね。いやいや、歳のせいか朝は4時くらいに目が覚めまして、リモートワークで何かもしています。学生さん達や事務職員さん達へのIOT連絡時間がそんな時間帯になり、彼らからビックリされています。済ませられるところから済ませておこうと思っているだけで、叩き起こす気はなく、悪気はないのですが。よく働きます。土日も、少しゆっくりはしますが、基本的には何かしています。

Continue reading →Views: 36