8/6(土)に、中学3年生対象のオープンキャンパスを行いました。ただし時世のため、人数制限をしての開催でした。

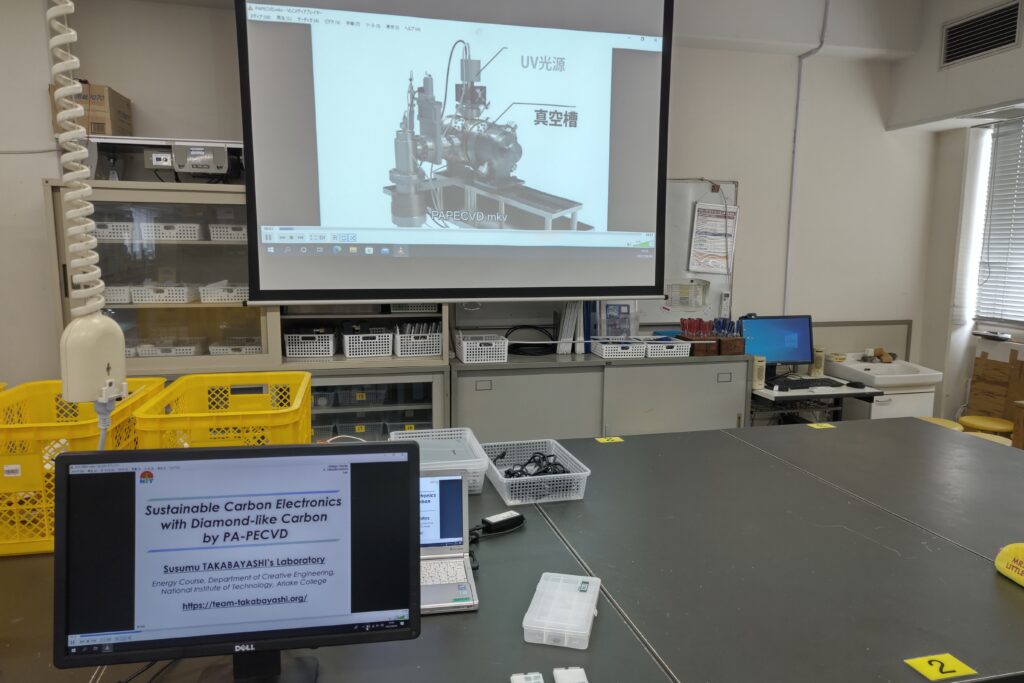

Eコースからは、「体験授業・電子分野の展示・電機分野」の3コーナーで行いました。我らがTEAM TAKABAYASHIは、電子分野の一角で展示を行いました。

なお総合学科制を取っている有明高専では2年生後期から専門コース配属となりますので、このちょっと前に2年生対象のコース見学会を行いましたが、展示内容はそれとほぼ一緒としました。

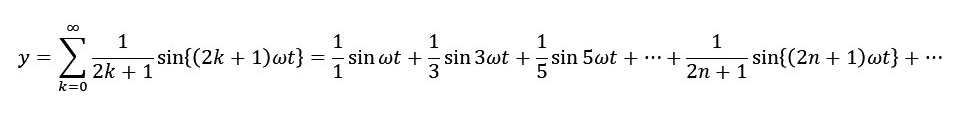

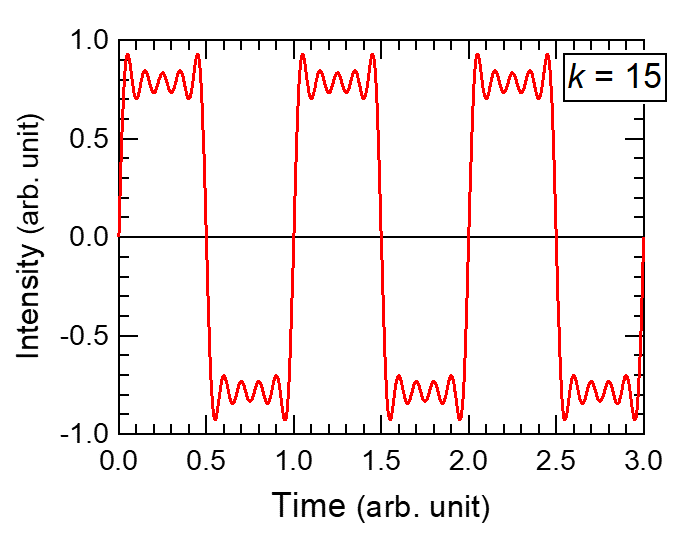

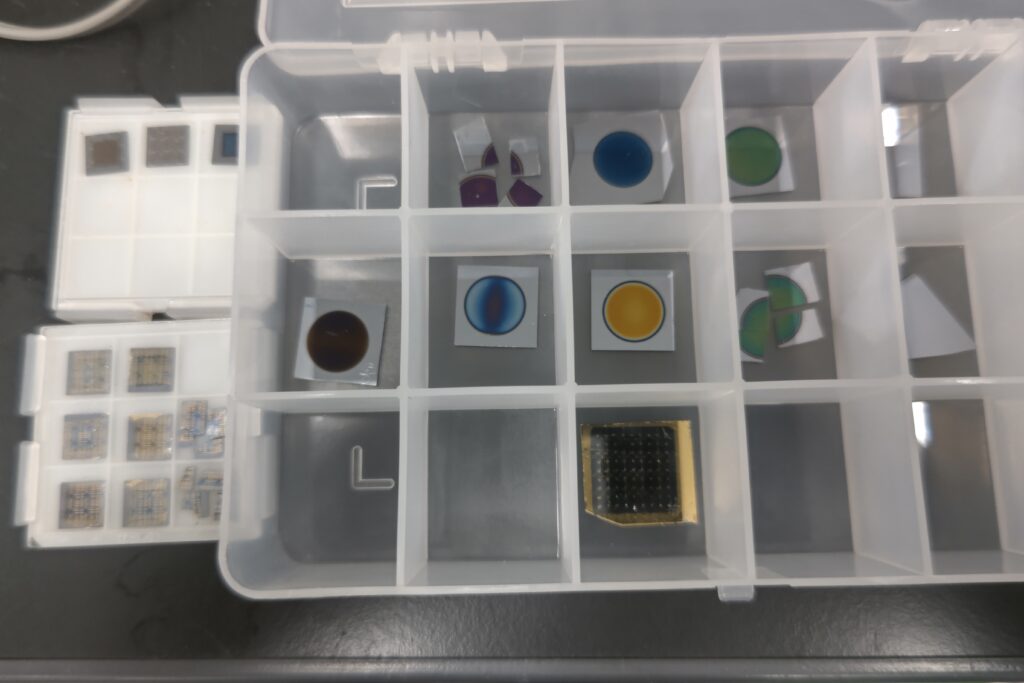

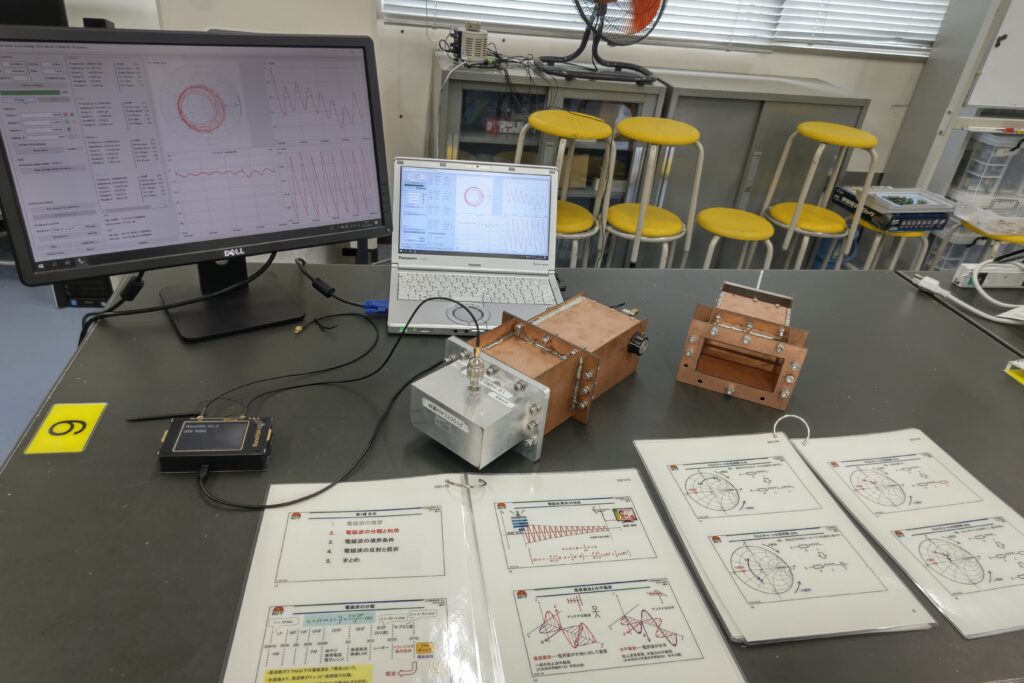

展示内容は、「光電子制御プラズマにより成膜したダイヤモンドライクカーボンを用いた炭素エレクトロニクス」と「高周波導波管の作製と評価」の2本柱で行いました。コース見学会では、これに加えて無安定マルチバイブレータやスピーカーインピーダンス整合回路の展示も行いました。

まあ、詳しく説明するよりも、まずは見た目かな~と。

Views: 43